河道综合治理工程设计的关键要素与实践路径

河道综合治理工程是水利水电工程的重要组成部分,旨在提升河道的防洪能力、改善水生态环境、优化水资源配置,并促进区域可持续发展。水利水电工程师在河道综合治理设计中需综合考虑自然条件、社会需求和技术可行性,确保工程安全、经济与生态效益的统一。以下是设计过程中的关键要素与实践路径。

一、设计原则与目标

河道综合治理工程应遵循以下核心原则:一是系统性原则,将河道视为自然与社会复合系统,统筹上下游、左右岸关系;二是生态优先原则,最小化对自然环境的干扰,恢复河流生态功能;三是可持续发展原则,兼顾防洪、供水、生态与景观等多重目标。具体目标包括:增强河道行洪能力,控制水土流失,改善水质,重建生物栖息地,并提供亲水空间提升人居环境。

二、关键设计内容

- 水文与水力计算:基于历史数据与模型模拟,确定设计洪水位、流量及流速,为河道断面设计提供依据。工程师需分析极端天气事件的影响,提高工程的抗灾韧性。

- 河道形态设计:包括河道拓宽、疏浚、护岸工程及弯曲度调整。通过生态护坡(如植被混凝土、石笼网)替代传统硬质护岸,增强岸坡稳定性同时促进生物多样性。

- 防洪工程措施:建设堤防、拦河坝及分洪设施,并设置预警系统。结合海绵城市理念,在沿岸区域增加渗透性地面,减缓径流峰值。

- 水生态修复:引入人工湿地、生态浮岛等技术净化水质,种植本土水生植物以恢复食物链。针对鱼类洄游需求,设计鱼道或缓坡结构。

- 监测与管理体系:集成传感器网络实时监控水位、水质及工程状态,建立数字化管理平台,支持长期维护与适应性调整。

三、实践挑战与创新方向

河道综合治理常面临土地征用、跨部门协调及资金不足等挑战。水利水电工程师需通过公众参与机制化解社会矛盾,并探索PPP(公私合作)模式拓宽融资渠道。技术创新方面,可应用BIM(建筑信息模型)进行全生命周期设计,结合遥感与GIS分析流域变化,推广低碳材料以减少碳足迹。

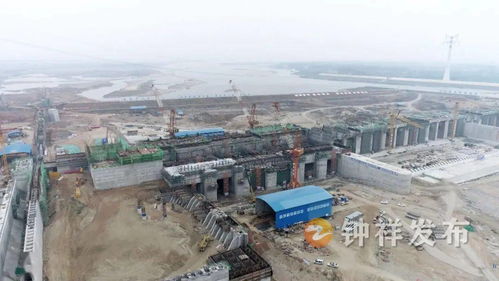

四、案例启示

以某长江支流治理项目为例,通过分段设计、生态护岸与湿地公园结合,该项目在5年内将防洪标准从20年一遇提升至50年一遇,同时水质指标改善30%,成为区域生态旅游亮点。这证明综合治理能实现经济、社会与生态效益的共赢。

水利水电工程师在河道综合治理中扮演着关键角色,需以跨学科知识应对复杂问题。未来,随着气候变化加剧与智慧水利发展,设计工作将更注重适应性、智能化与社区共治,为构建韧性水域系统贡献力量。

如若转载,请注明出处:http://www.zjhjsl.com/product/232.html

更新时间:2025-10-27 00:50:35